※この記事は https://eizone.info/ より移行したものを再編集したものです。

4DDiG Partition Manager は、ドライブのパーティション編集やシステムディスクのクローン、ファイル・システムのバックアップなどができる多機能ディスク管理アプリです。

4DDiG Partition Managerの概要

4DDiG Partition Managerの用途と活用シーンです。使用目的や導入を検討する際の参考にしてください。

機能と特長

アプリ情報・システム要件

アプリ情報

|

開発元 |

Tenorshare Ltd. |

|

開発元の拠点 |

香港 |

|

公式サイト | |

|

アプリ詳細ページ |

https://4ddig.tenorshare.com/jp/4ddig-partition-manager.html |

|

アプリのバージョン |

3.6.2 |

|

提供形態 |

商用ソフトウェア |

|

ライセンス形態 |

プロプライエタリ(商用ライセンス) |

⚠️ 試用版ではターゲットストレージの選択まで体験できますが、タスクの実行には ライセンスの購入 が必要です。

|

サポートしているファイルシステム |

NTFS、exFAT、FAT16/ FAT32 |

|

サポートしているストレージ |

HDD、SSD、USBメモリ、SDカード |

システム要件

|

OS |

Windows 11/ 10/ 8.x/ 7 |

|

CPU |

1GHz以上 |

|

メモリ |

512MB以上 |

|

ストレージ |

200MB以上の空き |

インストールと設定

スライドを進めるには、画面右端の矢印をクリックしてください。

- 公式サイト の「無料ダウンロード」をクリックしてインストーラーをダウンロード

- ダウンロードしたインストーラーを起動し、セットアップで使用する言語を選択

- 使用許諾書に問題なければ、同意して「次へ」をクリック

- ユーザーアカウント制御のプロンプトが表示されたら「はい」で許可

- インストール先を確認して「次へ」をクリック

- 「完了」でセットアップ完了

使い方

4DDiG Partition Managerは、操作手順がウィザード形式で構成されており、画面に表示される手順ガイドや選択肢に従って順番に進める形になっています。

左サイドパネルから使用するモジュールを選択します。

📝モジュール

ディスクのクローン

ディスクのクローンを作成するには、内蔵ストレージや外付けストレージを別途用意して、コピー先として接続する必要があります。また、コピー元ディスクのデータ量に関係なく、コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等以上の容量が必要です。

📌例えば、1TBの Cドライブで空き領域が 700GBあっても、コピー先ディスクは 1TB 以上の容量でなければコピーできません。

OSをコピーしたディスクを同じパソコンで使用する場合は、Windowsのライセンス認証も「アクティブ」の状態で引き継がれます。

ただし、別のパソコンで使用するとライセンス認証が解除される可能性があり、その場合は、Microsoftアカウントでライセンスを新規パソコンに移行するか、有効なライセンスキーでアクティベートが必要です。

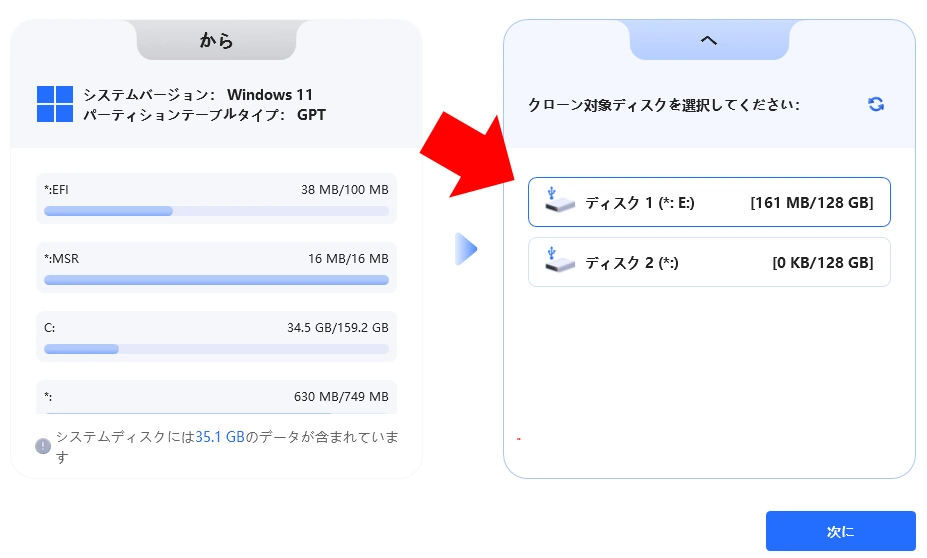

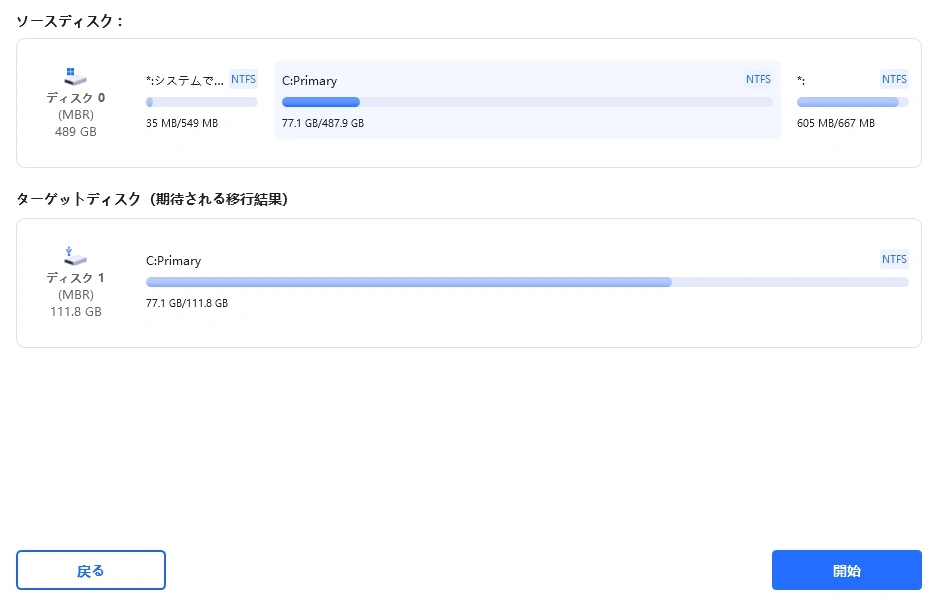

コピー元を選択します。

✏️システムディスクに Dドライブなど、Cドライブ以外のドライブがある場合、システムディスクのクローンを実行すると、すべてのドライブがコピーされます。

システムドライブのみコピーしたい場合は、[移行ツール]にある「OSの移行]を利用します。

ディスクのクローン

システムディスク・データディスクのクローンは、操作手順に大きな違いはありません。

システムディスクのクローンではコピー元が自動で指定されますが、データディスクのクローンではコピー元を選択できます。

コピー先のディスクを選択して「次に」をクリックします。

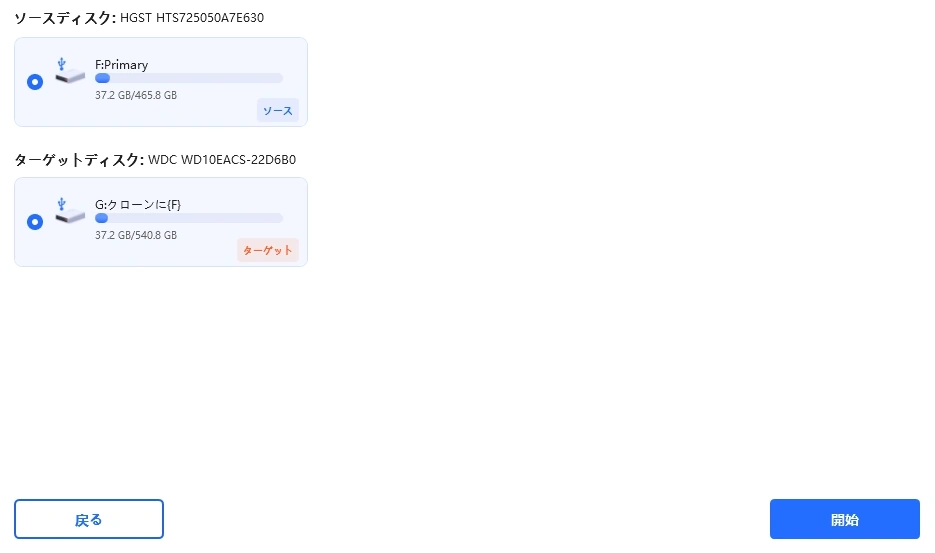

画面の上部にはコピー元(ソースディスク)、下部にはコピー先(ターゲットディスク)が表示されます。

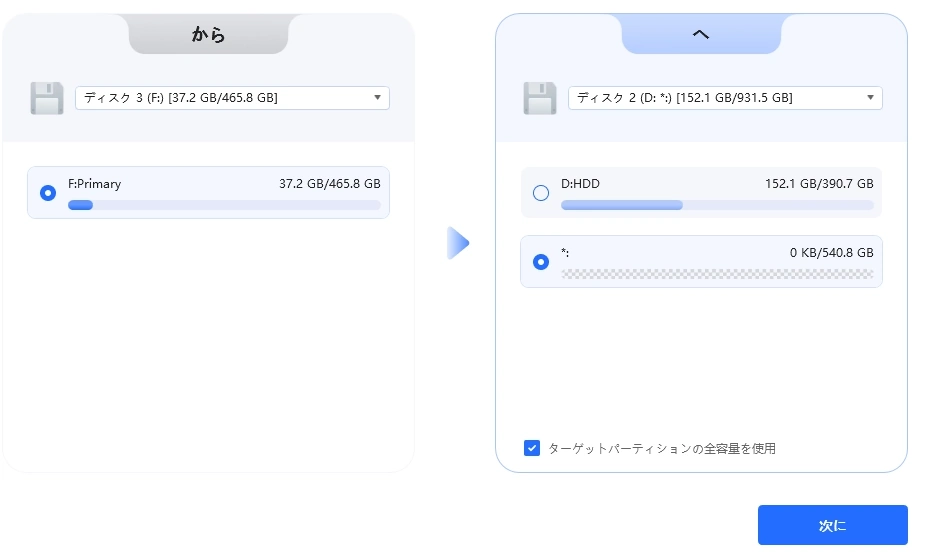

コピー先のディスクでは、使用するパーティションを選択し、スライダーを操作するか数値の直接入力でサイズを調整できます。

コピー先とコピー元を確認して、問題なければ「開始」でコピーを実行します。

⚠️システムディスクのクローンの場合、サイズ調整できるのは、ドライブレターがあるパーティション(コピー元の Cドライブ)のみです。

コピー元のサイズを縮小すると、ターゲットディスク上に「未割り当て領域」が残ります。

この領域は、コピー完了後に[パーティション管理]モジュールで新しいボリュームを作成することで、有効なドライブとして使用できます。

パーティションのクローン

パーティションのクローンを作成するには、コピー先ディスクに、コピー元パーティションより大きいサイズの領域が必要です。

コピー元のパーティションを選択し、コピー先のパーティションを指定して「次に」をクリックします。

コピー元とコピー先を確認し、問題なければ「開始」でコピーを実行します。

移行ツール

[移行ツール]には、システムディスクから Cドライブと Windowsの起動に必要なパーティションをコピーする[OSの移行]と、インストール済みアプリを同一 PC内の別ドライブに移動する[アプリの移動]があります。

[OSの移行]は[回復パーティション]がコピーされないため、初期状態へのリセットや起動トラブル時の自動修復など、回復パーティションを利用する機能は実行できません。

OSの移行

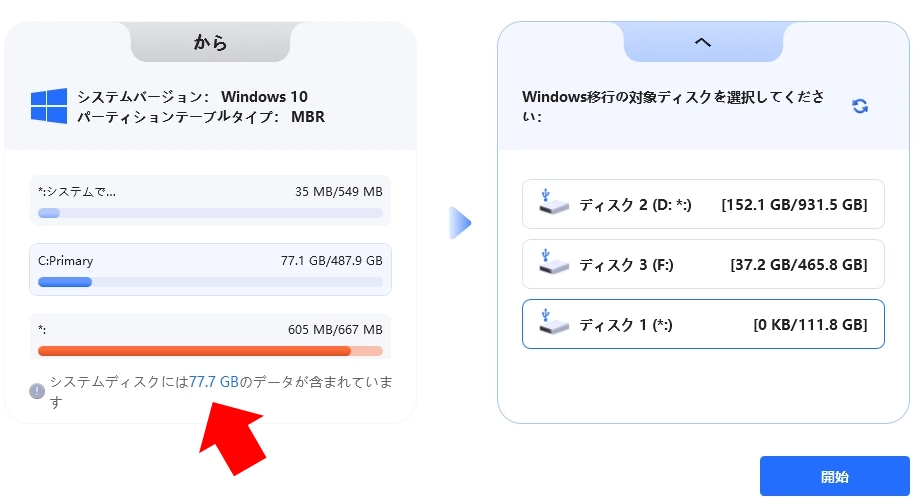

[OSの移行]はクローンと異なり、コピーするデータ容量より大きいディスクであれば、コピー先に指定できます。

✏️Windowsのライセンスは、ディスクのクローンと同様に、同じPCで使用する場合は「アクティブ」の状態が維持されます。ただし、別のパソコンで使用するとライセンス認証が解除される可能性があります。

コピー元に表示されているシステムディスクの容量よりも大きなディスクをコピー先として指定し、「開始」をクリックして処理を実行します。

⚠️コピー先のディスクは、未割り当ての状態でなくても選択できますが、コピーを実行するとディスク全体がフォーマットされ、既存のデータはすべて削除されます。

コピー元とコピー先を確認し、問題なければ「開始」でコピーを実行します。

Windows 10の場合、移行処理をすると[システム予約パーティション]に含まれているブートコードが Cドライブの先頭に書き込まれ、Cドライブのみが移行されます。

アプリの移行

[アプリの移行]はユーザーがインストールしたデスクトップアプリが対象ですが、一部のアプリと Microsoftストアからインストールしたものは対象外です。

[アプリの移行]を開くと、移行可能なアプリが表示されます。

別のドライブに移行するアプリをチェックし、移行先を指定してから「開始」で処理を実行します。

バックアップ

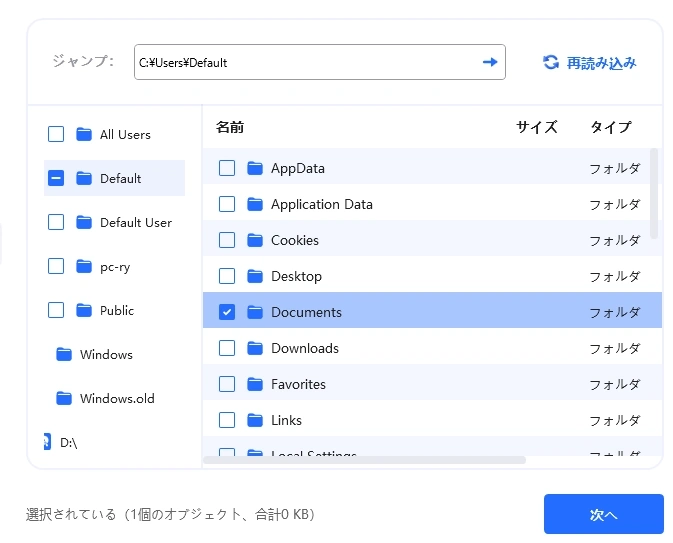

[バックアップ]では、「ファイル/フォルダ」「システム」「ディスク/パーティション」の中から対象を選び、4DDiG Partition Manager独自形式の[.bk]ファイルとして保存します。

「ファイル/フォルダ」「ディスク/パーティション」は、バックアップする対象を選択して「次へ」をクリックします。

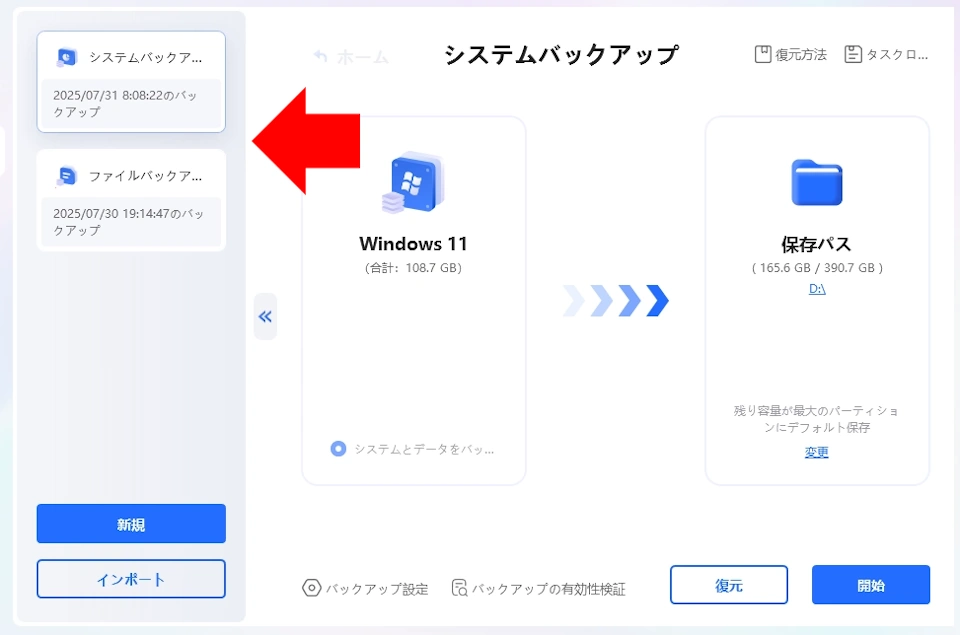

「システム」のバックアップでは、[システムパーティションのみ]と[システムとデータ]があるので、通常はシステムディスク全体を復元できる[システムとデータ]を選択してください。

[システムパーティションのみ]ではCドライブのみがバックアップ対象となるため、Windowsが起動しない状況では復元に支障が生じます。

[保存パス]でバックアップファイルの保存先を指定し、「開始」をクリックすると処理が実行されます。

システムやディスクのバックアップは時間がかかるため、[バックアップの設定]で終了後にパソコンを自動でシャットダウンする機能を有効にしておくと便利です。

実行したバックアップは、左サイドパネルに履歴として表示され、同じ設定で繰り返し実行できます。

ただし、4DDiG Partition Managerは増分バックアップや差分バックアップに対応しておらず、毎回すべてのデータをフルバックアップする仕様のため、ストレージの空き容量には注意が必要です。

バックアップの復元

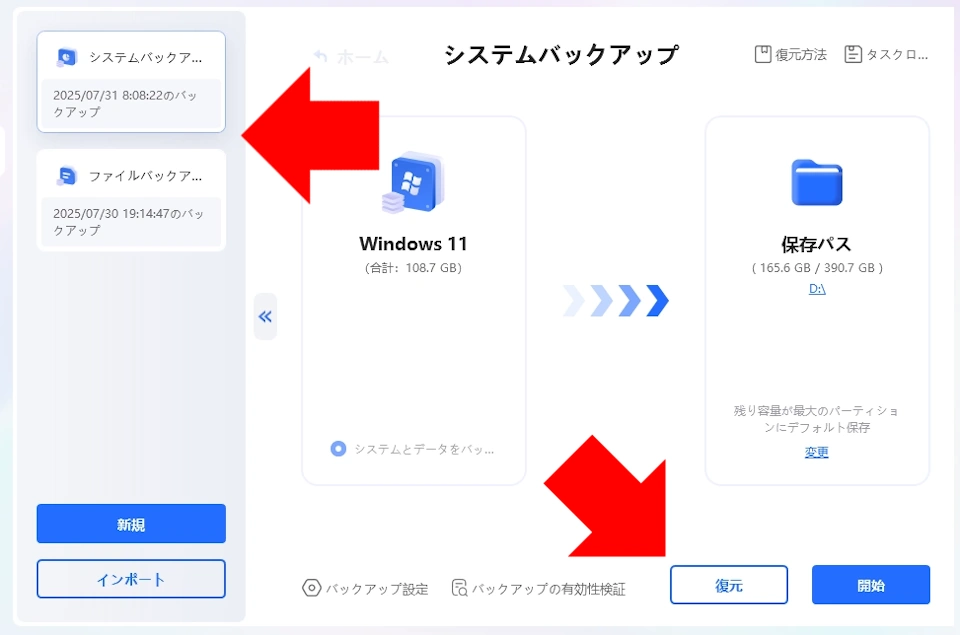

バックアップの復元は、4DDiG Partition Managerで実行します。

システムディスクをバックアップする際は、[ツールボックス]の[Windows PE]から起動用ドライブを作成しておくと、Windowsが起動できなくなった場合でも、起動ドライブからバックアップを復元できます。

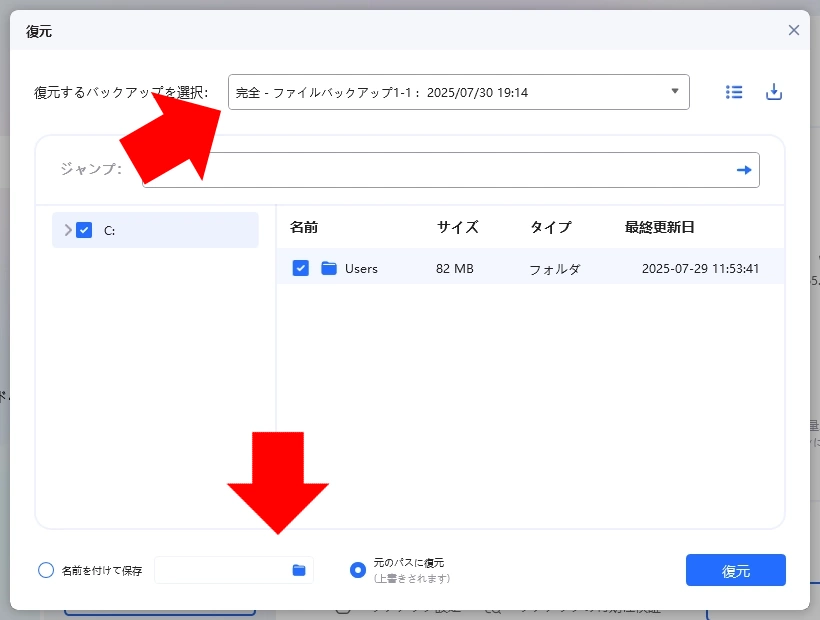

復元するバックアップを履歴から選択して「復元」をクリックします。

同じ設定で複数のバックアップファイルがある場合は、上部のリストから復元するファイルを選択します。

バックアップファイルの復元先を指定して「復元」で実行します。

形式変換

[形式変換]は、ディスクのパーティション形式を MBRと GPTの間で変換できます。

ディスクに保存されているデータは保持されますが、万が一に備えて事前のバックアップを推奨します。

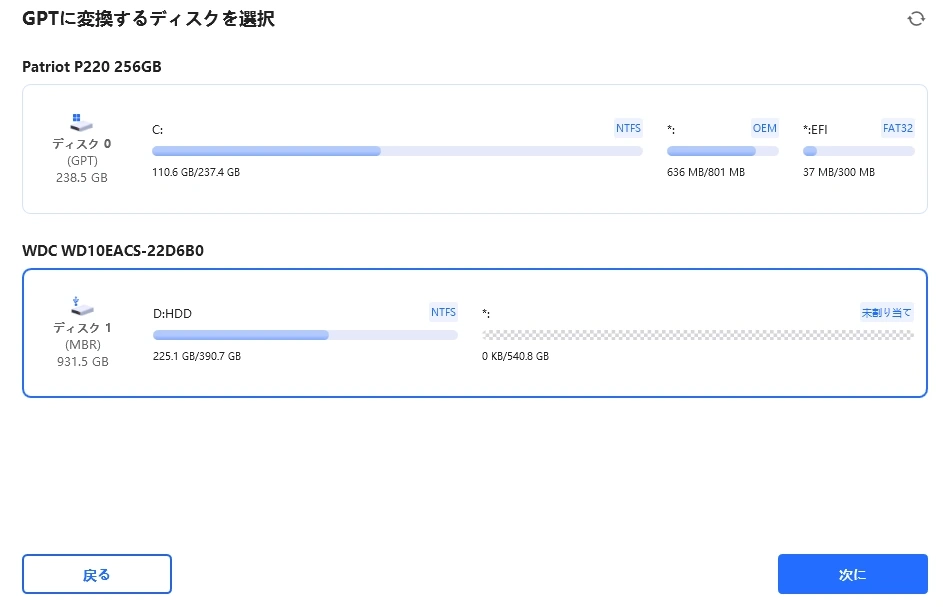

変換タイプを選択します。

変換するディスクを選択して、「次に」をクリックすると変換処理が開始します。

システムディスクのパーティション形式を変換する場合は、処理実行後に再起動を促すダイアログが表示されるので、「はい」を選択して再起動してください。

再起動後は、Windowsの起動前に黒い画面が表示され、パーティション形式の変換処理が自動で実行されます。また、処理中に OSの選択画面が表示されますが、何も操作せずに待機すれば自動的に Windowsが起動します。

パーティション管理

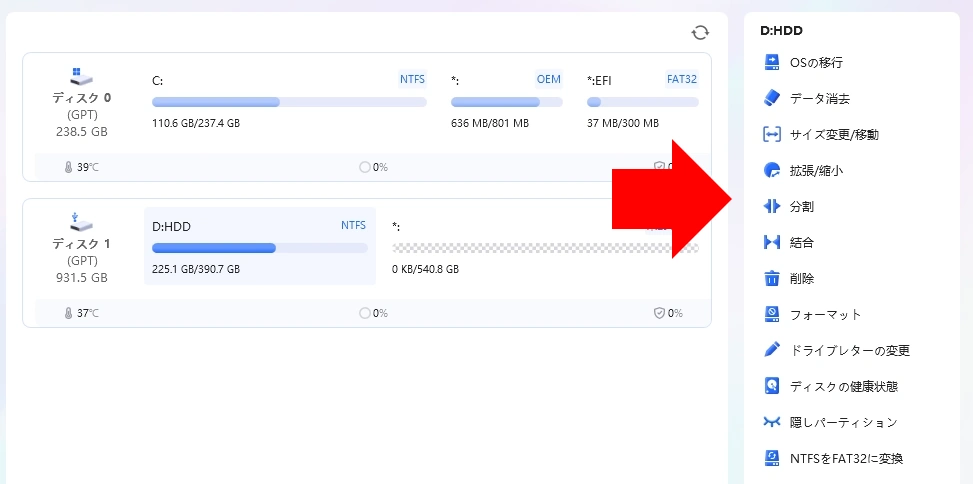

[パーティション管理]では、パーティションのサイズ変更や分割・結合、フォーマットなどができます。

サイズ変更や分割、結合などは、保存されているデータを保持したまま処理できますが、作業前にはデータのバックアップを推奨します。

編集するパーティションを選択して、右サイドパネルから実行する処理を選択します。

✏️ディスクを選択すると、パーティションの削除やパーティションの健康分析などが選択できます。

分割・サイズ変更・拡大縮小などは、スライダーを操作するか、直接数値を入力して設定します。

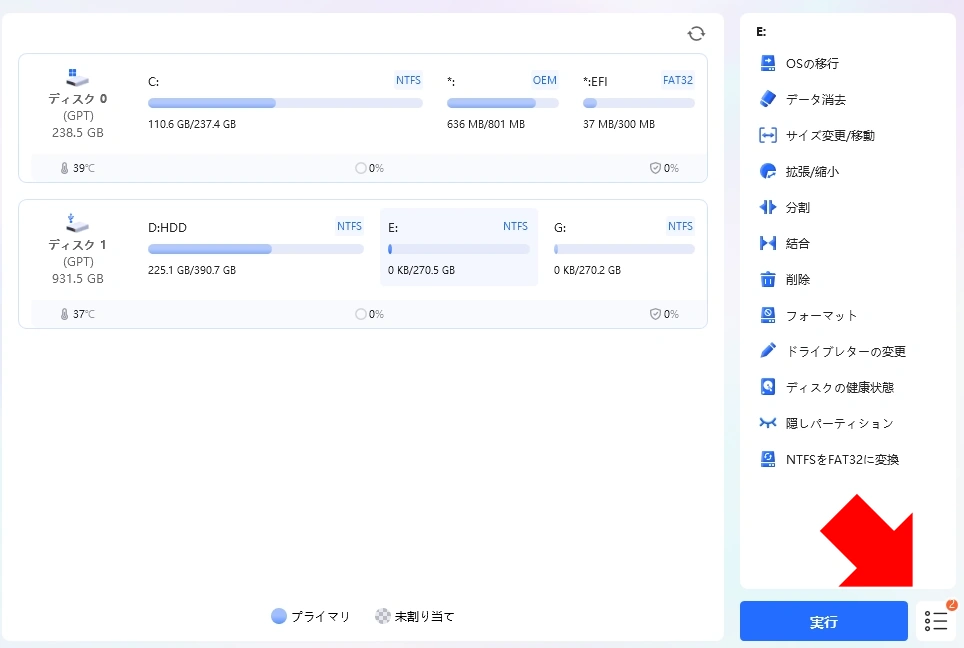

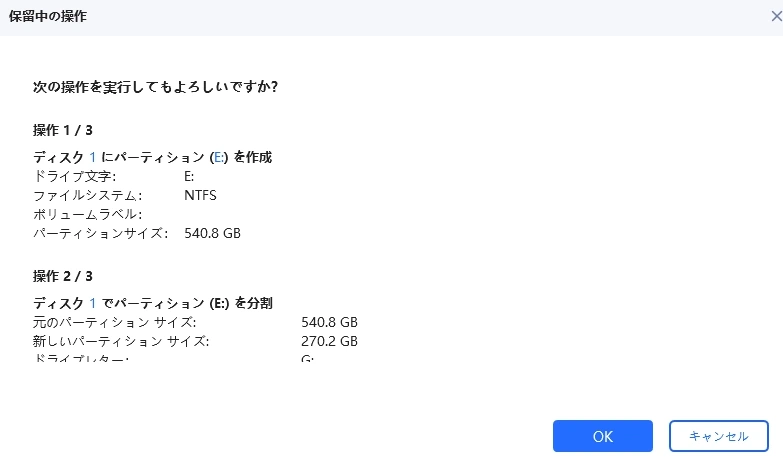

設定したタスクは、4DDiG Partition Manager上に即時反映され、分割後にフォーマットを行うなど、複数の操作を連続して登録できます。

保留中のタスクは、「実行」ボタン右のアイコンから確認できます。

「実行」をクリックすると、保留中のタスクが表示されます。

内容を確認し、問題なければ「OK」て処理を実行します。

パーティションの復元

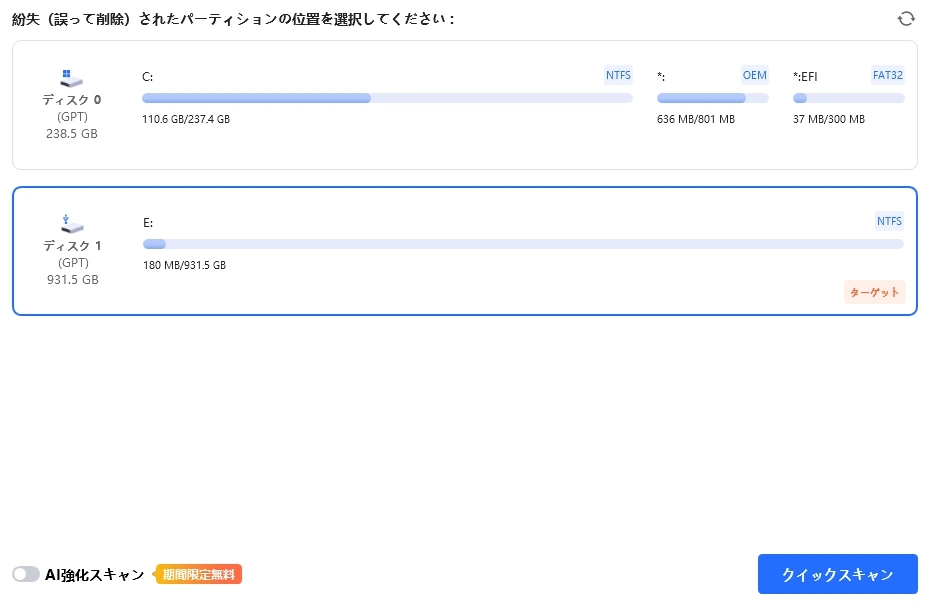

[パーティションの復元]は、ファイルシステム情報を参照し、削除マークされたファイルを検出する機能です。パーティションを削除した直後であれば復元率は高いですが、削除後に新たなボリューム作成などの操作を行っている場合は復元率が低下します。

パーティションを復元するディスクを選択して「クイックスキャン」をクリックします。

スキャン結果が表示されるので、復元するパーティションを選択して「復元」で実行します。

⚠️[完全性]が「良くない」と表示されているパーティションは、復元してもパーティションは回復しません。

Windowsのダウンロードとアップグレード

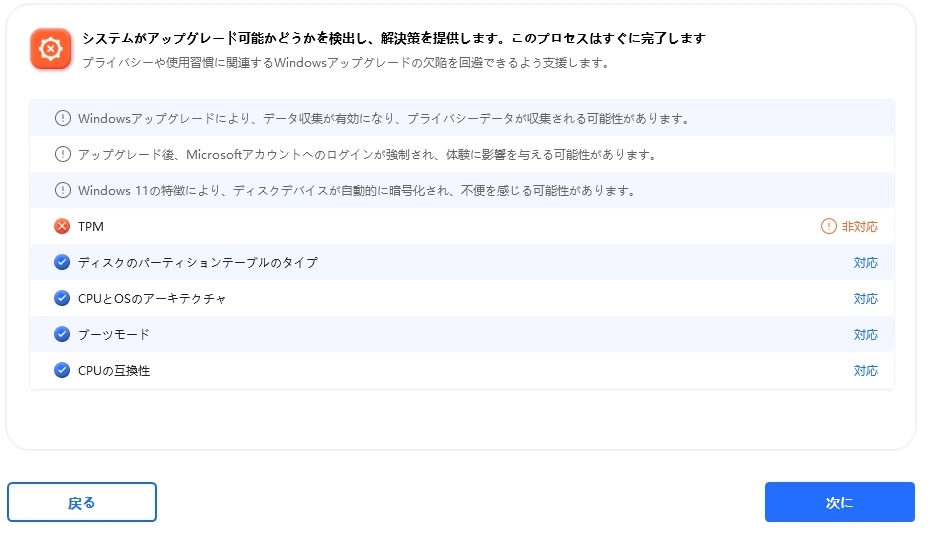

[Windowsのダウンロードとアップグレード]では、Windows 11のシステム要件を検査した上で、要件を満たしていない場合でもアップグレードを実行できるモジュールと、システム要件をスキップした状態でインストールメディアを作成できるモジュールが利用できます。

システム要件を満たさないデバイスにWindows 11をインストールした場合、一部機能が正常に動作しない可能性があり、Windows Updateによる更新プログラムの提供も保証されていません。

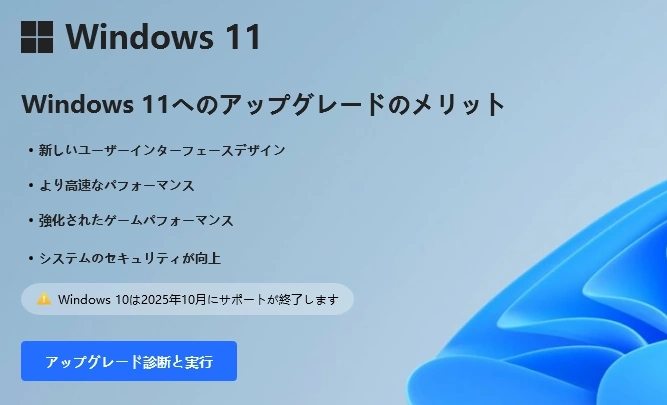

Windows 11へのアップグレード

[Windows 11へのアップグレード]では、Windows 10のデータや設定を保持したまま移行が行われます。

実行前に、重要なデータのバックアップと、外付けストレージやプリンタなどの外部デバイスの取り外しを行ってください。

⚠️Windows 11は、従来のバージョンと比較してアップグレード時にエラーが発生しやすく、使用環境によっては正常に完了しないことがあります。失敗に備え、再インストールやリカバリが実行できる環境をあらかじめ準備してください。

「アップグレード診断と実行」をクリックします。

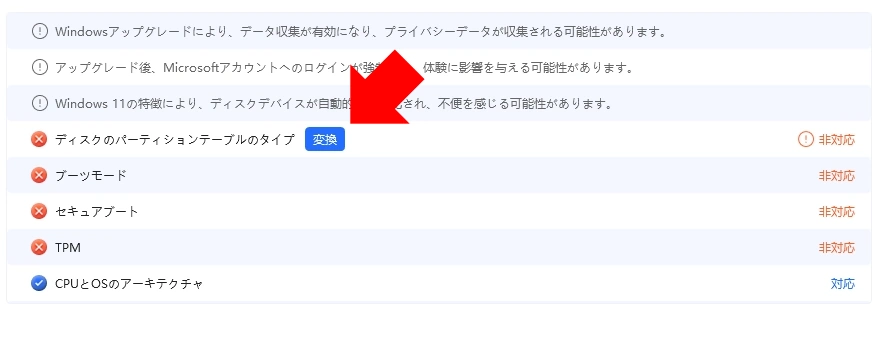

システム要件の検査結果が表示されます。

ディスクのパーティション形式が MBRになっている場合は、「ディスクのパーティションテーブルのタイプ」が「非対応」と表示されるため、「変換」をクリックして「形式変換」モジュールに移動し、ディスクを GPT形式に変換します。

✏️パーティション形式を GPTに変換する際は PCの再起動が必要になるため、再起動後にもう一度「Windowsのダウンロードとアップグレード」を開いて、Windows 11へのアップグレードを実行してください。

アップグレードの条件を満たすと「次へ」ボタンが有効になるので、有効になったらクリックします。

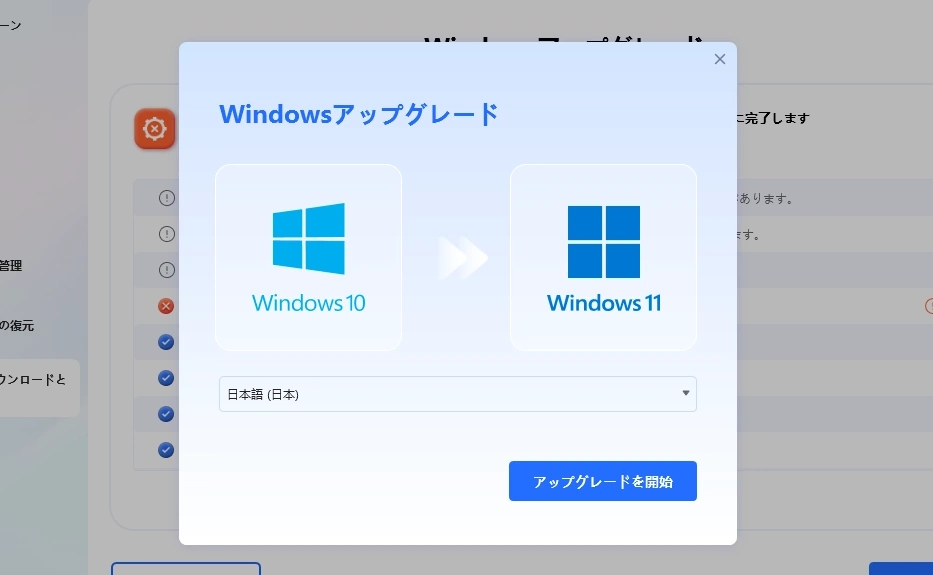

「アップグレードを開始」をクリックすると、インストールメディアのダウンロードが開始します。

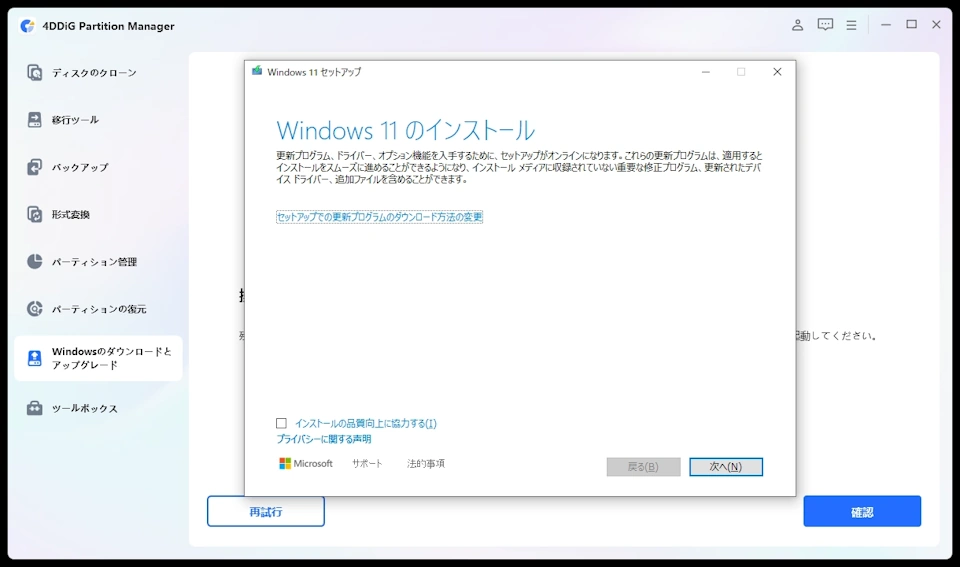

ダウンロードが完了すると、Windows 11のセットアップウィザードが開始するので、ガイドに従ってインストールしてください。

✏️Windows 11のセットアップウィザードは、Microsoft公式のインストーラーで、システム要件のチェックをバイパスする構成になっています。

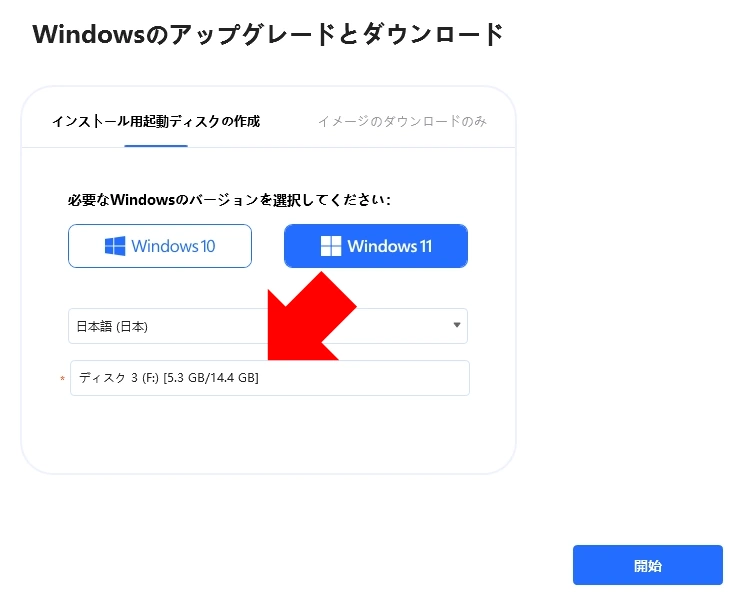

Windowsのダウンロード

[Windowsのダウンロード]は、最新バージョンの Windowsをダウンロードし、ブート可能なインストールメディアを作成できます。

USBドライブをパソコンにセットしてから[Windowsのダウンロード]を開きます。

インストールメディアを作成する Windowsのバージョンを指定し、最下部のリストからセットした USBドライブを選択します。

「開始」をクリックすると Windowsのダウンロードと書き込み処理が実行されます。

✏️「イメージのダウンロードのみ」では、保存先を指定して Windowsの ISOファイルをダウンロードできます。

動画で見るインストールと使い方

AI(ChatGPT)による評価

🧠4DDiG Partition Managerは、Windows向けディスク管理ツールとして機能範囲が広く、OS移行やクローン、パーティション操作、バックアップ・復元などを一体で提供する点が評価できます。

操作画面は比較的直感的で、初心者でも利用可能な設計ですが、システム変更時の起動トラブルやライセンス運用面で注意が必要です。価格面ではエントリーユーザーには選びやすい水準ですが、複数台利用や長期運用になると追加コストが発生しやすいため、導入前に対象ニーズとの適合性を確認すると良いでしょう。

他ツールとの比較

|

項目 |

4DDiG Partition Manager |

AOMEI Partition Assistant |

EaseUS Partition Master |

|---|---|---|---|

|

機能性 |

◎ |

◯ |

◯ |

|

操作性 |

◯ |

△ |

◎ |

|

安定性 |

◯ |

◎ |

◯ |

|

価格 |

◯ |

△ |

◯ |

◎:非常に良い ◯:おおむね良い △:やや劣る ✕:対応していない

✏️評価はフル機能利用時(有償版)に基づいています。

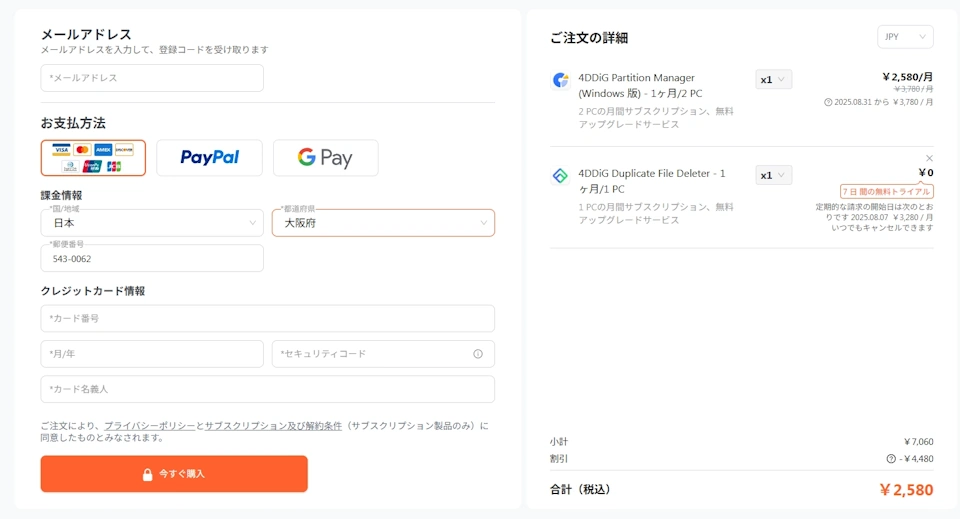

購入方法

4DDiG Partition Managerは、月間・年間更新のサブスクリプション版と、買い切りの永久ライセンスが提供されています。

公式サイト で購入するプランの「今すぐ購入」をクリックします。

メールアドレスと決済情報を入力して決済します。

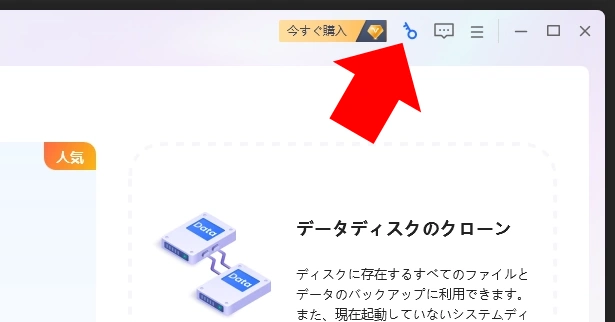

製品のアクティベート

決済が承認されると、登録したメールアドレスにライセンスコードが送信されます。

タイトルバーにある[鍵]アイコンをクリックします。

製品登録画面が開くので、ライセンス購入時に登録したメールアドレスと、取得したライセンスコードを入力して、「登録」をクリックします。

サブスクリプションのキャンセル方法

月間・年間更新のサブスクリプション版は自動更新が有効で、契約期間ごとに請求が発生します。

自動更新を停止するには、サポートチーム への連絡が必要です。

備考

4DDiG Partition Managerは後発のディスク管理ツールで、AOMEIや EaseUSに比べて知名度は高くありませんが、システムバックアップやWindows 11のアップグレードサポートなど、他社製品では分離されている機能を統合的に備えており、実用性の高い構成が特長です。

更新履歴

関連記事

該当記事はありません。